愛欲のルネサンス②美女の条件 [ルネサンス・カルチャー・イン・チューダー]

この「威厳(majeste)」という言葉は、12~14世紀/中世の聖母子像のテーマでもあった。

たくましい人間賛歌の時代は、なよなよしたペット的な愛らしい女性ではなく、愛を献上するに相応しい女王のような美女がもてはやされた。

風俗年代作家のブラントームは、著書「風流夫人」の中で、最先端の美人について、語っている。

「背の高い、大きな女はあだっぽさ(la belle grece)や、そうした女にそなわる威厳(majeste)だけからいってもすばらしい。たとえば天下の美しい、大きな軍馬をあやつることは、小さなロバをあやつるより、100倍も気持ちよく100倍も愉快であり、騎手に大きな喜びを与える」

これはヨーロッパ人が、人類の中でもっとも男女の体格差の大きい、長身のゲルマン系が多かったせいでもあろう。また、中世の騎士道精神の影響もあったはずである。

白馬の王子は、高貴な姫を助けるのと同時に、跪いて忠誠を捧げたのである。

しかし、人類の中でももっとも男女の体格差が小さいと言われる東アジアでは、こうはいかない。

唐~宋代の中国絵画では、女性が男性より一回り小さく描かれている。

私の知っている範囲内では、東洋で男性並に体の大きい女性を好む風潮があった話は聞いたことがない。

熊に襲われそうになった帝の前に立ちふさがる妃の姿が、隣にいる兵士や帝と較べると、子供のように小さい。

女王エリザベス1世は身長175センチ、スコットランド女王メアリー・スチュアートは180センチあったと伝えられる。

エリザベスはメアリーが自分より背が高いと聞いて、「それではのっぽ過ぎるわ」と語ったという。

背が高いのと同時に肉がついていることも、美の条件だった。

「しがみついて巨人を押しつぶすほどの」丸々としたたくましい腕、どっしりしたお尻、豊かな胸」

この時代、男も女も負けず劣らず、たくましかった。

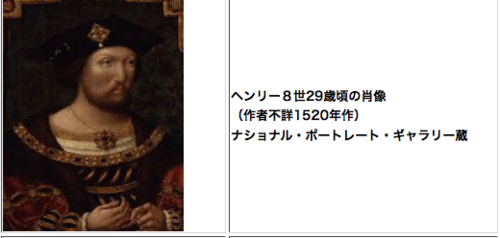

「その当時(16世紀)のイギリスの若い貴族は、人間の一番気高い産物の1つ、つまり太陽神アポロと一等に当選した種馬との間にできた、あいのこのような人間であった。かれらは自分たちを美術家だと感じるのと同時に、行動の人だとも感じた」(ブランデス)

同じヨーロッパでも、バロック時代に移ると、フランスやスペインのように絶対君主制/貴族社会ではしだいに女性はペット的な享楽道具と化していったのに対し、市民階級が力を誇ったドイツやオランダ、英国では、女性の健康美が尊ばれた。

「若い娘はまっすぐで、堂々としているぞ。娘はまるで石弓の矢のようにまっすぐに歩く。娘の頭と髪の毛はりっぱな冠だ。そして娘の放つその声は、甘い響きをもっている。若者達が後をつけるのも、もっともだ」(ニュールンベルクの謝肉祭芝居「美人試合」より抜粋)

好色で知られたフランス王アンリ4世は、生涯100人近い側室を持ったといわれている。そんなアンリ4世の寵愛を一時期独占したのが、ガブリエル・デストレという名の美女だった。

ガブリエルは、当時好まれた輝くようなブロンドに青い瞳、肌は、着ている白いサテンのドレスよりも白かった、と伝えられる。色白もまた、ルネサンスの絶対的美人の条件の1つだった。

ガブリエルは、ある時アンリ4世が正式な王妃を迎えると聞き、王妃候補の姫君たちの肖像画を見せられた。

1人はスペイン王女イザベル・クララの肖像で、黒い髪に小麦色の肌をした、引き締まった逆三角形の顔と細身の肉体だった。

もう1人は、ぽっちゃり太り気味・色白で金髪ののトスカーナ大公女マリア・ド・メディチの肖像画である。

(イザベル・クララ王女/1579年

サンチェス・コレーリオ作プラド美術館蔵)

ガブリエルはイザベル・クララの肖像画はブスだと鼻で笑ったが、マリア・ド・メディチは「魅力的で危険なライバル」だと漏らした。後に、このマリアがアンリ4世に嫁ぎ、マリー・ド・メディシスと呼ばれることとなる。彼女が己の栄光の人生を描かせたルーベンスの大作「マリー・ド・メディシスの生涯」では、乳房を露わなでっぷり太ったマリーの姿がたっぷり見られる。

愛人ガブリエルも最初の頃はスマートだった。それが引け目となっていた。前の国王アンリ3世は彼女を見たとき、「貧弱な女だ、みっともない」と漏らした。やがてアンリ4世の側室となり、3人の子を生んでぽっちゃりしてくると、「王妃になることを意識してか、堂々とするようになってきた」とやっかみまじりの褒め言葉が囁かれたという。

やがてガブリエルは、4度目のお産を前に妊娠中毒症になり、26歳で亡くなった。肥満は母体にも胎児にも悪影響を与える。妊娠中毒症と難産の原因になる可能性があるからだ。ガブリエルが早世したのも、急に太ったことが原因だったのかもしれない。

ガブリエル・デストレ(右)と妹の肖像/ルーブル美術館蔵。ガブリエルはアンリ4世に結婚を迫り、もらった指輪を示して、王妃になる可能性を示唆している。

参考資料

風俗の歴史 フックス著 光文社

歴史の中の女たち 高階秀爾著 文芸春秋社

狂えるオルランド アリオスト 名古屋大学出版会

華麗なる二人の女王の闘い 小西章子 朝日文庫

世間噺後宮異聞 渡辺 一夫 筑摩書房

愛欲のルネサンス①美しい乳房 [ルネサンス・カルチャー・イン・チューダー]

かつて日本でも、裸体を非礼とする儒教が入る前の昔、裸体は神聖なものだった。

古事記には、巨大な鼻を持つ異形の神・サルタヒコが現れた時、その邪気を避けるために、女神ウズメノミコトは全裸で迎えたという。美しい裸体には、悪を退けるパワーが秘められていると信じられていた。

ヨーロッパではどうかといえば、ギリシャの「完全なる肉体を持つ者は完全なる魂を持つ」という思想に基づいて、美女の裸体は至高の存在だった。

1461年、ルイ11世(シャルル7世の皇太子)がパリを訪問した時、ボンコーの噴水の傍らにひしめく群衆の中に、人魚を模した、ほぼ全裸の3人の美女が混じっていて、誰もがそのスタイルの美しさに感嘆した、という。

数年後の1468年、ブルゴーニュ公国のシャルル剛胆公がリル市を訪問した時には、3人の美女が全裸で現れ、ギリシャ神話の※「パリスの審判」を模して、誰が一番美しいかを競った。

※パリスという羊飼いが3人の女神の中で一番美しい女神に黄金の林檎を与えたというエピソード

一方英国でも、女王エリザベス1世は行幸先で、ニンフや花の女神を真似た、ほとんど全裸の美女の出迎えを受けた。

全裸の歓迎は、ただ裸ではつまらない、と思うと、わざとすけすけのベール一枚だけをまとって登場することもあった。

現在も残る、アンリ2世の側室ディアンヌ・ド・ポワチエの肖像と伝えられる「サビーナ・ポッパエアの肖像(作/フォンテーヌブロー派ジュネーブの美術歴史博物館所蔵/)下の画像」は、頭からすっぽりベールをかぶりながら、全て透けて見えている。

最初は売春婦だけの流行だったのに、なぜか身分を問わず、全ての女性に流行った。

顔はマスクやベールで隠しても、胸だけは丸出しだった。

アンリ2世王妃カトリーヌ・ド・メディチは、乳首をダイヤを散りばめたリングや金のキャップで飾り、金の鎖で2つの乳房を囲むデザインを発明した。

裸が大嫌いな儒教世界/東北アジアでも、例外的に乳房を出して歩くケースがあった。

朝鮮では、跡継ぎとなる息子を生んだ女性だけが、チョゴリの胸の部分を切って、乳房を見せる栄誉に恵まれた。李朝朝鮮では、胸は色気よりも母性の象徴だった。

現在でも、誇らしげに乳房を露出している妻達の記念写真が沢山残っている。

(下の写真は20世紀初頭の韓国女性の写真/サイト「日韓併合前後 朝鮮半島写真館」より)

僧侶が大声で不道徳だ、と説教しても無駄だったので、ついに法的に取り締まることとなった。

17世紀のヴェネチアでは、こんな布告がなされている。

「公的に許された売春婦以外は、何人たりといえども、胸を裸にして外出したり、教会に参詣してはならない。これに反した場合、夫は名誉を剥奪され、罰金を納めなければならない。」

法律で取り締まるということは、それだけ数が多かった事実を物語る。

もっとも、最初から露出したわけではなく、襟ぐりを広く開けていって、コルセットとベルトで下から胸を締めて押し上げた結果、ポロリと乳房が露出してしまったのが、案外うけたのがきっかけであったのだろう。

イエスにお乳を与える聖母子像は、中世からルネサンスまで、好まれたテーマであった。

乳房は卑猥さではなく、母性のシンボルであり、ニュールンベルクの「青春の泉」のように、お乳の吹き出す女性像は噴水のテーマによく使われた。

この胸ポロリで有名な肖像画が、アントワープ美術館蔵「ムーランの聖母子」だろう(下の画像)

モデルはシャルル7世の側室で、「こんな美人見たことがない」と絶賛されたアニュス・ソレル。

真っ赤な天使という異様な背景に、スキンヘッズの美女が豪華な冠をかぶり、無表情に膝の上の幼児を見つめている。乳房はほとんど脇の下から生えている(?)と思われるほど、非現実的なまでに上部にあるのは、それがこの時代の理想的な乳房の形だったからである

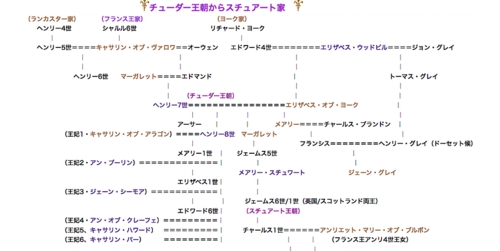

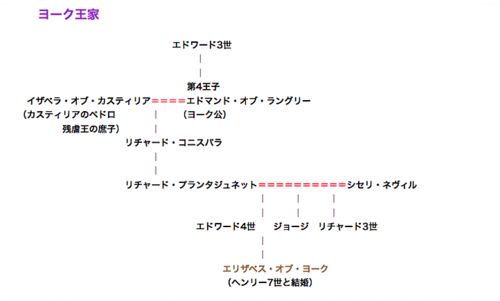

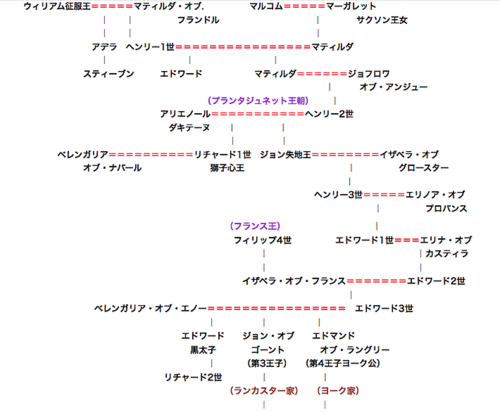

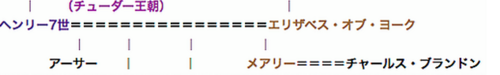

チューダー王朝からスチュアート王朝への家系図 [英国王家の家系図]

え、恋愛って何?あの2人 [歴史エッセイ]

という。いったいなぜだったのだろう。

アンの姉妹メアリーは、以前ヘンリー8世の愛人だった。ブーリン家の家族

たちは、メアリーが美貌だったので「あわよくば」とかなり期待していたのに、

短時間で捨てられてしまって、出世や財産など、大した見返りもなかったことが

ショックだった。

普通なら2度とチャンスが回ってこないところを、なんと!もう1人の娘アンが、

ヘンリー8世の浮気心をくすぐった。今度こそ失敗できない。ブーリン家は一家を

挙げて気を引き締める。アンの母エリザベス・ハワードは、娘にこう言い聞かせた

かもしれない。

「国王は体を許してしまうと、すぐに飽きてしまう方なんですよ。メアリーをごらん

なさい。なんと惨めで可哀想なのでしょう。ああならないよう、注意なさい」

母エリザベス自身もヘンリー8世のお手つきとなって捨てられた過去があった。

あまりにも短時間だったし体面が悪いせいか、ヘンリーは8世は「手などつけてい

ない」と言い張っていたが、とうてい信じられない。

アンにしてみれば、母も姉妹ももてあそんで捨てたヘンリー8世には、内心憤懣が

あったのだろう。できれば、ひっぱたいてやりたかったかもしれない。

もちろん国王に手などあげたら、命が幾つあってもたりないので、丁重に拒否した。

それからのヘンリー8世の醜態ぶりは多すぎて書き切れない。

ラブレターは書く、プレゼントする、歌は唄う、すがりつく、まあ、いろいろと

ムキになっていく。やがて時間が経つにつれ、ヘンリーはアンを口説くのに、別の

理由を付け加えるようになった。結婚して、正統な後継者を作ることだ。

「アンよ、結婚しておくれ!(ヘンリー8世)」

アンは、「それならお付き合いぐらいはいたします」という態度で接した。

ラブレターの内容もだんだん激しくなっていく。「そなたの乳房にキスしたい」

なんて書いているので、アンはキスや体を触らせるぐらいは、許したのかもしれない。

相変わらず肉体関係は許さなかったが。

石井美樹子という研究家は、アンはヘンリーを愛していて、恋愛関係にあった、

という。アンの本心など後世の人間が断定などできないかもしれないが、仮にアンが

愛人として強い自負があったとしたら、あるいは愛されることで満足するような真の

恋愛関係があったとしたら、当時の開放的な性風俗からすると、肉体関係がある方が

自然だろう。

けれどアンは、王妃になれるまで、ヘンリーが心変わりする可能性を避けるよう

行動した。ヘンリーにとっても、困難きわまる本妻との離婚と再婚の過程で、肉体

関係は最後のごほうびと化していた。

私はやはりアンにとっては王妃の座という、野心が優先だったと思う。

ヘンリーにとっても肉体関係を求めることから始まり、跡継ぎをもうけることへと

目的が変わった。

これだけ強烈な目的意識がある2人が、まっとうな恋愛関係だったと、とうてい思えない。

英国史の年表(古代からスチュアート王朝まで) [チューダー王朝の国王たち]

古代からスチュアート王朝まで

BC5年 ジュリアス・シーザー、ブリトン侵攻

AD43年クラウディアヌス帝 ブリトン侵攻

61年 女王ボアディケアの乱

122年 ハドリアヌス帝の長城建設始まる

500年 ブリトン軍、アングロ.サクソン人を破る

871年年 アルフレッド大王即位

980年年 バイキング(デーン人)侵攻始まる

1016年 カヌート王即位でデーン王朝始まる

1042年 デーン王朝滅亡 サクソン王朝復活 エドワード1世即位

1066年 サクソン王朝滅亡 ノルマン王朝始まる ウィリアム征服王即位

1152年 エレオノール・ダキテーヌ、英国皇太子ヘンリー(2世)と結婚。

1154年 プランタジュネット王朝始まる/ヘンリー2世即位

1170年 トマス・べケット司教、暗殺

1199年 ジョン失地王即位

1215年 マグナ・カルタ(大憲章)成立

1337年 100年戦争始まる(1453年終了)

1356年 ポワティエの戦い

1387年 ヘンリー五世即位

1415年 アジャンクールの戦い

1420年 トロワ条約締結キャサリン・オブ・ヴァロワ英国王妃となる/

(後のチューダー王朝ヘンリー7世祖母)

1422年 ヘンリー5世崩御、生後半年のヘンリー6世即位

1429年 ジャンヌ・ダルク登場

1430年 エドマンド・チューダー(ヘンリー7世父)生まれる

1431年 ジャンヌ火刑

1437年 後のエドワード4世王妃/エリザベス・ウッドビル生まれる

(ヘンリー7世王妃の母/ヘンリー8世祖母)

1455年 薔薇戦争始まる

1457年 リッチモンド伯ヘンリー誕生(後のヘンリー7世)

1461年 ヨーク王朝始まる /エドワード4世即位

(ヘンリー8世の母方の祖父)

1464年 エリザベス、ウッドヴィル王妃となる

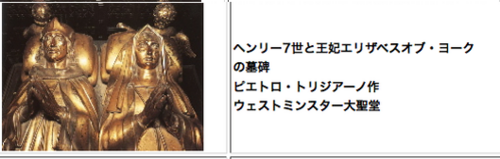

1466年 後のヘンリー7世王妃エリザベス・オブ・ヨーク王女誕生

(後のヘンリー8世母)

1483年 ボズワースの戦いでヨーク王朝滅亡 /ヘンリー7世即位/

チューダー王朝始まる

1485年 後のヘンリー8世王妃キャサリン・オブ・アラゴン誕生/

(後のメアリー1世母)

1486年 エリザベス・オブ・ヨーク王妃となる/ ヘンリー7世にアーサー王子誕生

1489年 ヘンリー8世誕生/エリザベス・ウッドビル死去

1491年 マーガレット王女誕生(後のメアリー・スチュアートの祖母)

1596年 メアリー王女(後のメアリー1世)誕生/(後のジェーン・グレイの祖母)

1509年 ヘンリー7世崩御/ヘンリー8世即位 /エリザベス・オブ・ヨーク死去

1503年 マーガレット王女スコットランドへ嫁ぐ

1507年??後のヘンリー8世王妃アン・ブーリン誕生/(後のエリザベス1世母)

1509年 キャサリン・オブ・アラゴン、ヘンリー8世王妃となる

1513年 マーガレット王女の夫ジェームス4世、戦死

1514年 メアリー王女フランス王妃となり、半年後サフォーク公と再婚

1533年 ヘンリー8世、キャサリン・オブ・アラゴンと離婚、

アン・ブーリン王妃となる

エリザベス1世誕生/メアリー王女(ヘンリー7世娘)死去

1534年 国王至上法公布 英国国教会成立

1536年 修道院解体 /恩寵の乱 /キャサリン・オブ・アラゴン死去/

アン・ブーリン処刑/

ジェーン・シーモア王妃となる(後のエドワード6世母)

1537年 エドワード6世誕生 /ジェーン、エドワード王子を出産して死亡 /

ジェーン・グレイ誕生

1539年 アン・オブ・クレーフェ王妃となり即離婚 /

キャサリン・ハワード王妃となり、処刑

1541年 ヘンリー7世長女マーガレット王女死去/

スコットランド女王メアリー・スチュアート誕生

1543年 キャサリン・パー王妃となる

1547年 ヘンリー8世崩御 /エドワード6世即位 /キャサリン・パー出産のため死去

1553年 エドワード6世崩御 /ジェーン・グレイ即位と退位/メアリー1世即位

1554年 ワイアットの乱 /僭主ジェーン・グレイ処刑

1558年 メアリー1世崩御/エリザベス1世即位

1566年 ジェームズ1世誕生(後のスチュアート開祖/母はメアリー・スチュアート)

1569年 北部諸候の乱

1574年 後のジェームス1世王妃デンマークのアン王女誕生/(後のチャールス1世母)

1584年 一致団結の同盟 メアリー・スチュアート処刑

1588年 無敵艦隊の戦い

1589年 アイルランドのオニールの乱/ デンマークのアン、スコットランド王妃となる

1596年 エリザベス・スチュアート王女誕生/

(後のハノーバー王朝開祖ジョージ1世の祖母)

1601年 エセックス伯処刑 「黄金演説」

1603年 エリザベス1世崩御 /チューダ-朝滅亡

英国王としてジェームス1世即位、スチュアート王朝成立

1609年 後のチャールズ1世王妃アンリエット・マリー誕生/

後のチャールス2世ジェームズ2世の母)

1613年 ジェームズ1世王女エリザベス、ドイツへ嫁ぐ

1619年 エリザベス、ボヘミア王妃となる

1625年 ジェームス1世崩御 /チャールス1世即位 /

ジェームズ1世王妃デンマークのアン死去

アンリエット・マリー、チャールス1世王妃となる

1628年 権利の請願

1642年 議会対国王の内乱(ピューリタン革命)始まる /

アンリエット,軍資金調達のためオランダへ

1645年 ネイズビーの戦い 革命軍大勝

1649年 チャールス1世処刑/ 共和制始まる

1660年 共和制終了 /スチュアート王朝復活 /チャールス2世即位

1662年 エリザベス・スチュアート死去

1669年 アンリエット・マリー死去

1685年 チャールス2世崩御/ ジェームス2世即位

1688年 名誉革命 ジェームス2世追放 /メアリー2世&ウィリアム3世共同統治

1689年 権利章典

歴代国王(ノルマン王朝からスチュアート王朝まで) [チューダー王朝の国王たち]

◆ノルマン王朝 ◆

ウイリアム1世

(生没年)1027ー1087

(在位)1066ー1087

ノルマン王朝の開祖。

父の従兄弟にあたるエドワード懺悔王の跡を継ぎ、英国を統一する。

封建制度の開始

王妃マチルダ・オブ・フランドル

ウイリアム2世

(生没年)1060ー1100

(在位)1087ー2100

兄ロバートを押しのけて王位につく

/王妃なし

ヘンリー1世

(生没年)1068ー1135

(在位)1100ー1135

読書好きでボークラーク(博識)王と呼ばれる

王妃(1)マチルダ・オブ・ スコットランド

王妃(2)アデレード・オブ ルーア

スティーブン 王

(生没年)1103ー1154

(在位)1135ー1154

ヘンリー1世の甥。 従姉妹のマチルダ と王位を争う。

王妃マチルダ・オブ・ ブローニュ

◆プランタジュネット王朝◆

ヘンリー2世

(生没年)1133ー1189

(在位)1154ー1189

ランタジュネット王朝開祖ウィリアム1世の曾孫。

フランスと戦いブルゴーニュを取得。

王妃エレオノール・ダキテーヌ

リチャード1世

(生没年)1157ー1199

(在位)1189ー1199

第3回十字軍に参加し、獅子心王の異名を持つ

王妃ベレンガリア・オブ・ナヴァール

ジョン王

(生没年)1167ー1216

(在位)1199ー1216

敗戦でフランス領土を失ったため、「失地王」の異名を持つ

貴族の反乱にあい「大憲章マグナカルタ」を承認する

王妃(1)イザベル・オブ・グロスター

王妃(2)イザベル・オブ・ダングレーム

ヘンリー3世

(生没年)1207ー1272

(在位)1216ー1272

マグナカルタを無視して国民に重税を課し、反乱を招く。

その結果シモン・ド・モンフォールの議会を開催し、それが英国下院の発祥である。

王妃エリナー・オブ・プロバンス

エドワード1世

(生没年)1239ー1307

(在位)1272ー1307

ウエールズを征服し、皇太子をプリンス・オブ・ウエールズと命名する

王妃(1)エリナ・オブ・カスティリア

王妃(2)マーガレット・オブ・フランス

エドワード2世

(生没年)1284ー1327

(在位)1307ー1327

国内に反乱が相次ぎ、最期は王妃イザベル・オブ・フランスに暗殺される

王妃イザベル・オブ・フランス

エドワード3世

(生没年)1312ー137

(在位)1327ー1377

母親がフランス王女だったことからフランス王位を要求し、100年戦争を起こす。

ガーター勲章を作った

王妃フィリッパ・オブ・エノー

リチャード2世

(生没年)1367ー1400

(在位)1377ー1399

エドワード3世皇太子ブラック・プリンスの次男。

後に従兄弟の長男ヘンリー・ボリンブロクによって廃位後に暗殺

王妃(1)アン・オブ・ボヘミア

王妃(2)イザベル・オブ・ヴァロア

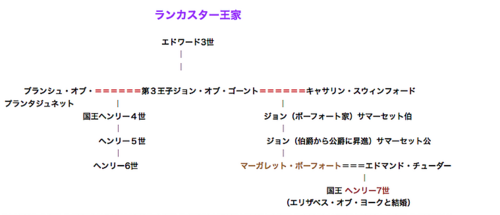

◆ランカスター王朝◆

ヘンリー4世

(生没年)1387ー1422

(在位)1413ー1422

リチャード2世を暗殺して王位につく。議会を重視する

王妃(1)メアリー・オブ・ブン

王妃(2)ジョアン・オブ・ナヴァール

ヘンリー5世

(生没年)1367ー1413

(在位)1399ー1413

100年戦争でフランスに大勝。フランス王女を妃に迎えるが、35歳の若さで病没

王妃キャサリン・オブ・ヴァロア

ヘンリー6世

(生没年)1421ー1471

(在位)1422ー1461

在位中に発狂し、薔薇戦争が勃発する

◆ヨーク王朝◆

エドワード4世

(生没年)1442ー1483

(在位)1461ー1470

薔薇戦争でランカスター側を破り、ヨーク王朝を創設

王妃エリザベス・ウッドヴィル

エドワード5世

(生没年)1470ー1483

(在位) 1483ー1483?

叔父のリチャード3世 により廃位。ロンドン塔に監禁 され、後に行方不明

王妃なし

リチャード3世

(生没年)1452ー1474

(在位)1483ー1485

ボズワースの戦いで 戦死。ヨーク朝断絶

王妃アン・オブ・ウォーリック

◆チューダー王朝◆

ヘンリー7世

(生没年) 1457ー1509

(在位)1485ー1509

絶対王制の開始。薔薇戦争を終結させ、前王朝の遺児を次々処刑する

王妃エリザベス・オブ・ヨーク

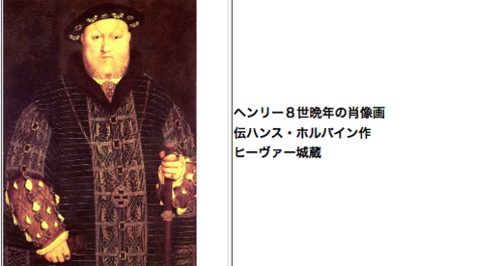

ヘンリー8世

(生没年)1491ー1547

(在位)1509ー1547

離婚問題からバチカンと対立し、英国国教会を創設。修道院を解体させる

王妃(1)キャサリン・オブ・アラゴン

王妃(2)アン・ブーリン

王妃(3)ジェーン・シーモア

王妃(4)アン・オブ・クレフェ

王妃(5)キャサリン・ハワード

王妃(6)キャサリン・パー

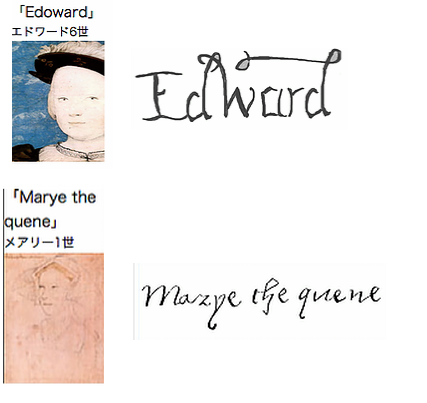

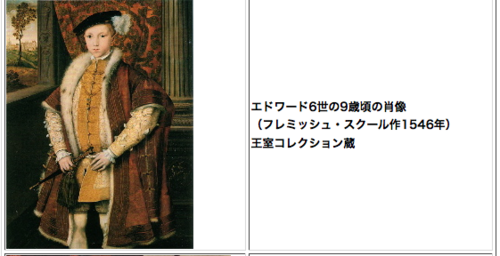

エドワード6世

(生没年) 1437ー1553

(在位)1447ー1553

英国国教会とプロテスタントの権力強まる

王妃なし

メアリー1世

(生没年)1516ー1558

(在位)1553ー1558

親スペイン政策をとってスペイン皇太子フェリペ2世と結婚。

プロテスタントを迫害する

夫スペイン王子フェリペ(後のスペイン王フェリペ2世)

エリザベス1世

(生没年)1533ー1603

(在位)1558ー1603

商業を重んじ、経済大国への道を開く。 スペインと戦って破り、インド航路を獲得する。

生涯独身

◆ステュアート(スチュアート)王朝◆

ジェームス1世

(生没年) 1566ー1625

(在位)1603ー1625

母はスコットランド女王でありながら、長年英国に幽閉され、後に処刑されたメアリー・スチュアート。子供のいないエリザベス女王から後継者に指名され英国王位につく。絶対王制を掲げて議会と対立する

王妃アン・オブ・デンマーク

チャールス1世

(生没年) 1600ー1649

(在位)1625ー1649

王妃アンリエット・マリー・オブ・ブルボン

議会との対立が悪化し、ピューリタン革命となる。議会側に捕らえられて処刑

チャールス2世

(生没年) 1630ー1685

(在位)1660ー1685

王妃カテリーナ・オブ・ブラカンザ

王制復古後最初の王。 好色で知られる

ジェームス2世

(生没年) 1633ー1701

(在位)1685ー1688

再び議会と対立。カトリックを信仰し、名誉革命が起こった。

英国から追放される

メアリー2世

(生没年) 1662ー1694

(在位)1689ー1694

名誉革命によって追放された父ジェームス2世にかわり、嫁ぎ先のオランダから帰国して王位につく。

夫オランニュ(オレンジ)公ウイリアム

ウィリアム3世

(生没年) 1650ー1702

(在位)1689ー1702

妻メアリーとともに共同で王位につく。

王妃メアリー2世

アン女王

(生没年) 1665ー1714

(在位)1702ー1714

姉の跡を継ぎ、議会と協調する (跡継ぎがいなかったため、断絶)

夫デンマーク王子ジョージ

メアリー・スチュアートその3(ヘンリー8世の姉の孫娘) [ヒロインたちの16世紀 The Heroines]

1578年制作?ニコラス・ヒリヤード作

ナショナルポートレートギャラリー蔵

かつての宿敵同士であろうとも、利害が一致して共同戦線を張ることなど政治の世界ではありふれている。

「女は悪魔だ」と男尊女卑をかかげるキリスト教原理主義者に思い知らせ、階級制度と女王という存在の正当性を確立するためにも、メアリーの復活は必要であった。

生意気なスコットランド人を懲らしめるのも悪くはない、とエリザベスは思う。

マリ伯の方も負けてはいない。大貴族たちと結束して、もしメアリーの復位を図るなら、フランス側につく、と脅して来た。

君主であるにもかかわらず、女だと言う理由でメアリーに加えられた屈辱。

反乱軍に捕えられたメアリーが、晒し者のようにエジンバラを引き回され、「売女」と罵倒された事実。

女であるが故に耐えねばならなかった悲しみを思う時、エリザベスは生理的に激しい怒りを覚えた。彼女自身も即位したての頃、群臣たちの「女か…」という嘲笑の視線を忘れていない。

だが、メアリーはここに来て、忘れていた怨みを…メアリーが故国へ帰るきっかけとなった先祖代々の英国への怨みを…思い出したのである。

そしてスペイン・フランス、果ては英国内の大貴族たちにまで、自分との結婚話を餌に、エリザベスを打倒するよう手紙をばらまいていたのだ。エリザベスの足下で。

以降20年、メアリーはもはや列挙するのがうざったらしいほど、エリザベス暗殺の計画に首を突っ込むことになる。

当然全部筒抜けである。メアリーが亡命してきた年の翌年1569年に起きた北部諸侯の乱でも、メアリーは一枚噛んでいた。本来のエリザベスなら、ただちに抹殺していただろうが、首謀者のほとんどが大陸に亡命し、腹いせに貧しい兵士700名を虐殺しただけでメアリー自身はおとがめ無しだった。

メアリーがエリザベスを憎むようになったのは、理由がある。

メアリーはスコットランド王位を奪回するために、エリザベスの突き付けた全ての条件を飲んだのだ。

それは長年に渡って拒否してきたエジンバラ条約の承認であった。

1、スコットランドの新教徒の信仰の自由を認める

2、ジェームスを次期英国王として、エリザベスに養育させる

3、エリザベスと、その正式な結婚から産まれた子が生存している間は王位を請求しないこと

しかし、にもかかわらず、どたんばの所でエリザベスはメアリーを裏切った。

というか、そうせざるおえない苦境に陥ったのである。

メアリーの復位に対し、スコットランドの親英国派豪族が一斉にフランスへ寝返る危険性が生じたのだ。

スコットランドの親英国派工作は、父ヘンリー8世の時代から着々と積み上げられて来た成果である。

それをメアリー1人のために崩壊させるのは、国益に反していた。

1人の女としては、メアリーを哀れみつつ、1人の政治家として切り捨てざるをえなかったのである。

そうした罪悪感もあって、エリザベスはぎりぎりまでメアリーを許して来た。しかし、国内の政治状況が、もはやメアリーを許さなかった。我が身に脅威を感じた英国大貴族が、エリザベス暗殺が現実になった時、自らの手でメアリーを殺すことを誓った「一致団結の誓約書」を取り交わした。

スペインの軍事的脅威も現実のものとなりつつあった。議会は後顧の憂いを絶つために、メアリーの処刑を可決した。

再びエリザベスは、政治家として、苦渋に満ちた(おそらくその人生においてもっとも辛い)決断を下さねばならなかった。

「メアリーをこの手で、殺さねばならない」

考えてみれば、自分が裏切った相手が、こちらを恨んでいるという根拠で抹殺するほど卑怯なことはないだろう。この決断を下すまで、エリザベスは1人寝室で荒れ狂い咆哮したいう。しかし決断した。

そこにこそ、エリザベスが不出世の政治家である理由があった。

メアリーにも希望は残されていた。ただ「待てば」よかったのだ。

誰の目にも、次期王位継承者はジェームス以外にいなかった。

メアリーは黙って待ちさえすれば、いつか息子が英国に来て、母を解放するはずだった。

だが、メアリーは待てなかった。

1587年2月1日、エリザベスはついに処刑命令書にサインする。

その一週間後、メアリーは幽閉先のフォザリンゲー城で最期の時を迎えた。

19年のおよぶ歳月が、メアリーからかつての美貌を奪っていた。中年太りで崩れた体を深紅のドレスで包み、白髪を金髪のカツラで隠していた。処刑台の前には、数百人の見物人が押し掛けていた。

かれらの前で、メアリーは舞台に立つ女優のように軽やかに足を進めた。

そして処刑人の斧によって首をめった斬りにされ、呻き声をあげ血まみれになって絶命する。

首を失った体のスカートの下からは、生前可愛がっていたペットの小犬が飛び出してきたという。

メアリーとエリザベス。この二人を同一線上に並べて評価を下すのは誤りであろう。なぜなら、二人はまるで役割が異なっていたからである。メアリーは国母であり、象徴君主の立場にいたのに対して、エリザベスは純粋な政治家であった。

メアリーは子孫を残し、エリザベスは絶大なる政治的功績を残した。

どちらが欠けていても、その後の大英帝国の発展は無かったであろう。

参考資料/

華麗なる二人の女王の闘い 小西章子 朝日文庫

ルネサンスの女王エリザベス 石井美樹子 朝日新聞社

女王エリザベス(上下) C・ヒバート 原書房

スコットランドの歴史 リチャード・キレーン 彩流社

メアリー・スチュアートその2(ヘンリー8世の姉の孫娘) [ヒロインたちの16世紀 The Heroines]

ハンス・イワース作/王室コレクション

エリザベスはその知らせを聞いて眉をしかめた。ダーンリーは軽薄な青年であったが、メアリーの従兄弟に当たり、英国の王位継承権を持っている。

(なんと!これでますますあの女がつけあがるではないか!)

英国王位を窺う敵が、一人から二人に増えてしまったのだ。

ダーンリ-が「逆玉」狙いでメアリーを誘惑したのは見え見えだったので、議会や国民、側近達ですら、この結婚に反対した。特にマリ伯は、嫉妬もあって口論になるほど激しく反対した。

エリザベスは、ダーンリーと結婚するなら国境線を侵犯する、と脅迫した。

それでもメアリーは、この青年のわざとらしい誘惑やわがままが、愛らしくてならなかった。

1565年7月29日、メアリーはダーンリーと結婚する。

そして書類には、「女王メアリー」の名の横に「国王ヘンリー」と署名が並ぶこととなった。

(してやったり!)

ほくそ笑むダーンリーとは対照的に、マリ伯の怒りはおさまらず、結婚式にさえ姿を見せなかった。

それどころか、英国からの支援を受け、クーデターを起こしたのである。しかしあっという間に蹴散らされ、マリ伯は英国へと亡命した。

(目障りだったマリ伯を追い出した。これで俺の天下だ!)

とばかり、ダーンリーのわがままは加速した。気に入らなければ大貴族だって殴る、剣を振り回す、政治を放ったらかしにして遊び回る、泥酔して暴れる。 殴り合い、絶叫、レイプのような夫婦生活。

二人の関係はわずか半年で破滅を迎えた。にもかかわらず、メアリーは妊娠していた。最悪だった。

「もう近寄らないで!触らないでちょうだい!」

「なんでだよ。俺はおまえの亭主だぞ?この国の王なんだぞ?。」

酒臭い息を吐きながら、ダーンリーはメアリーを押し倒した。

「私、妊娠しているのよ。」

メアリーは顔をそむけながら呟いた。

「どうせ俺の子じゃないんだろ?誰の子なんだよ、おい。」

アル中でいかれたダーンリーの頭には、メアリーのお腹の子が側近リッチオの子のような気がしてならない、

いや、真実自分の子だったとしても、息子ならライバルになりうる。

(みんな殺してやる!)

妄想は妄想だけでは留まらなかった。ある晩餐会の席上、呼ばれていなかったダーンリーは、側近を引き連れて乱入する。

マリ伯にそそのかされた大貴族たちに煽られた結果であった。

ダーンリーはメアリーの目の前でリッチオを惨殺し、ついでに 妻にまで銃口を向けさせたのだ。

だが、メアリーはもう取り乱さなかった。二人きりになった時、メアリーはそっと夫に手を差しのべる。

「鎮まってちょうだい、お願い・・・あなたはだまされているのよ。

私とお腹の子供を殺して、その後あなたも無事で済むと思っているの?」

実際仲間と称する大貴族たちは、マリ伯とともに権力を奪取するつもりでダーンリーを利用しただけなのだ。

彼がメアリーを始末すれば、今度は、彼が消されるだろう。

さっそく勝利にほくそ笑むマリ伯が帰って来た。

メアリーは異母兄の前で、大げさに苦しんで今にも流産すると騒いだ。

周囲が混乱する中、メアリーはどさくさに紛れて、ダーンリーともどもホーリールード宮殿を脱出、身重の身で50キロの道を馬で疾走した。

それから三か月後の1566年6月19日、メアリーはエジンバラで出産した。

「俺の子じゃない」とわめいていたダーンリーそっくりの男の子だった。

後の英国&スコットランド国王、スチュアート王朝開祖のジェームス1世である。

メアリーは可愛いわが子に頬ずりしながら、ベッドの傍らに立つダーンリーにむかって言った。

「あの時あなたが私を撃っていた・・・・・・ 今頃あなたはどうなっていたかしら。」

ダーンリーは俯いて口ごもった。

「おまえ・・・・・おまえが俺に冷たくしたからだ、俺は悪くない!。」

そして彼はメアリーの悪口を書いた手紙を諸国に送りつけ、わが子の洗礼式の出席をも拒んだ。

子供が産まれたことで、一見平和が訪れたかに見えたが、それは一瞬のことだった。

やがてメアリーの生涯最大の悲劇が訪れたのだった。「ダーンリーの暗殺」である。

1567年2月10日の深夜。ダーンリーは、病気療養のため、自分の領地であったグラスゴーにいた。しかし別居中だったメアリーの説得により、その世話を 受けるだめにエジンバラに戻って来ていた。そしてメアリーが宮殿へ帰った直後、ダーンリーの寝起きしていた館が何者かによって爆破されたのだった。

この事件にメアリーが首謀者として関わっていたかどうか、諸説あってはっきりしない。

メアリーが暗殺に加担した「証拠」といわれるものも存在したが、でっち上げの偽物だった可能性も高い。

私は個人的には、メアリーは無実であったと思う。マリ伯を含めた大貴族たちにとって、すでに王子が生まれ、摂政として実権が握れるチャンスが巡って来た以上、メアリー夫妻は用済な上に邪魔者だった。

二人とも、抹殺しようと考えても不自然ではない。

その陰謀の中心はおそらくマリ伯とボスウェル伯ジェームス・ヘップバーンであったが、直前になって、ボスウェルはメアリーだけは生かす気になった。密かに知らせを受けたメアリーは、自分だけでも助かりたい一心で逃げ出した。そして哀れにも、ダーンリー1人がテロの犠牲になったのだ。

実はダーンリーは爆発では死ななかった。ガウン一枚で飛び出した彼は、作戦の失敗を知った暗殺者の手で、改めて絞殺されたのである。

知らせを受けたエリザベスは、あれほど怒っていたにもかかわらず、メアリーにあてて、「すぐに自分が疑われないよう犯人を検挙して、身の潔白を証明しなさい」という忠告の手紙を送っている。そこで形だけ詮議が行われ、ボスウェル伯が怪しいとなったわけだが、何しろほとんどの大貴族が加担している暗殺事件である。

事態はうやむやのまま流されてしまった。

しかも悪いことに、ボスウェルは命を助けてやったことを恩に着せ、メアリーを誘惑し、レイプしてしまった。メアリーは泣く泣く身を任せたが、しばらくしてこの男に本気で惚れてしまったのである。

ジェームスの誕生から、まだ一年もたっていなかった。

ボスウェルはメアリーと関係してから、暴走し始めた。

同じ年の5月13日、彼は陰謀を目論んだ仲間を裏切ってメアリーと結婚する。この行為に、始めは同情的だった諸国も目を白黒させ、次に激しくメアリーを非難した。

裏切られた大貴族達は、ダーンリー暗殺の責任を全てボスウェル一人に押し付けて、「王殺しの反逆者」として討伐のため挙兵した。

メアリーも対抗するために軍を収拾したが、呆れ返った人々はメアリーから離れていった。

状況は圧倒的に不利だった。ボスウェルはいち早く単身北へ落ち延びた。

メアリーは本拠地のボスウィック城に立て籠ったが包囲され、男装をして脱出し、ボスウェルの後を追った。

二人が再会した時、破滅が訪れた。

徹底的な敗北だった。一時はメアリーを抹殺しようとして、ボスウェルの裏切りによって挫折したマリ伯であったが、ふたを開けてみると、自分の手を汚す必要はなかった。

メアリーは勝手に破滅してくれた。しかも自分も加担したダーンリー暗殺の罪を、ボスウェル一人に押し付けて。そしてメアリーは湖の孤島ロッフレベン城に幽閉された。

一月後の7月25日、ついに王位を幼いジェームス王子に譲るとの書類と、マリ伯の摂政任命の書類にサインさせられたのである。

逃走したボスウェルの人生もまた終わっていた。彼は追われてデンマークまで逃げ、そこで幽閉されて、狂死したという。

メアリーは最後のチャンスに賭けた。

数カ月かけて脱出作戦を練った後、ついに1568年5月2日、ロッフェレベンの城を脱出し、ニドリー城まで落ち延びた。

メアリーは復位のために挙兵した。

意外にも、メアリーを裏切った大貴族達が、続々と馳せ参じて来て、一大大軍となった。

この一年で形勢は変わっていた。

マリ伯の権力に嫉妬した大貴族達が、今度はマリ伯を引きずりおろすために集結したのである。

これが最後のチャンスだったにもかかわらず、またしても裏切り者が出た。主力部隊だったアーガイル伯が、意図的に遅く到着したのだった。主力を欠いた軍 は、マリ伯側の奇襲を受けて、またたく間に敗走した。その上裏切りに怒った他の部隊が、アーガイル伯軍に襲いかかった。メアリーは自ら戦場に飛び込んで呼 びかけても無駄だった。惨めなまでに、メアリー側は戦死者が続出した。

ここまでは、メアリーを理解できるし、共感することもできる。

この後の行動が、何とも理解しかねるところである。

正常な神経なら、メアリーは恥を忍んでフランスへ亡命し、そこでフランス側を説得して(ついでにスペインも味方に率いれて)マリ伯討伐軍を組織していただろうし、それは成功の確率が高かったに違いない。

しかしメアリーは自分を「エリザベス以下のひどい女」と罵倒したバチカンのことが忘れられなかったし、自分を罵倒したフランス王室への怨みを忘れていなかった。そんな時、エリザベスだけが、メアリーに忠告し励ましてくれた。その上独身のエリザベスは、いずれメアリーか、ジェームスのどちらかを跡継ぎに指名する可能性があった。

「英国へ行きましょう!」

メアリーはそう叫んで、英国ースコットランド国境線を越えた。

しかし、その後の成り行きを見れば、溯ってこの時点でメアリーの人生は終わっていたのである。

わずか26歳の若さであった。

(つづく)

スコットランド女王メアリー・スチュアートその1(ヘンリー8世の姉の孫娘) [ヒロインたちの16世紀 The Heroines]

ナショナル・ポートレート・ギャラリー蔵

このあまりにも有名な女王は、輝かしい血統の持ち主、英国史上のサラブレッドだった。

父のジェームス5世はスコットランドの正嫡の王、母メアリーは2人目の王妃とはいいながら、フランスの大名門ギーズ家の出身だった。

さらに父方の祖母マーガレットは英国王女だった。家柄の面からいえば、メアリーこそ英国とスコットランドの両国の女王にふさわしかった。しかし、メアリーの人生は、大伯父である英国王の裏切りと父の死という悲劇から始まった。

1542年11月、前々からスコットランドを狙っていたヘンリー8世は、あらかじめ敵国内に賄賂をばらまいた後、おもむろに国境線を侵犯した。その上、迎え撃ったスコットランド王ジェームス5世は、味方の裏切りによって大敗した。

激しい失望に喘ぐ王のもとに、さらに失望ともいえる知らせがもたらされた。

臨月を迎えていた王妃メアリー(誰もが王子誕生を願ってやまなかった)が、リンリスゴウ宮殿で無事王女を産んだ

というのである。もはや生きる気力を無くしていた王は、数日後、29歳の若さで息を引き取った。

1542年12月14日、メアリーは生後6日で父を失ったのである。

翌年の7月、メアリー王女は母メアリー皇太后に抱かれて、生後7ヶ月でエジンバラ郊外のスタリング城で、ひっそりと戴冠式をあげる。その直後、幼い女王を奪ってわが子エドワードの嫁にしようと企むヘンリー8世が、再び侵略して来た。 今回は防ぐ者もなく、首都エジンバラは英国兵の手で破壊され尽くした。

追いつめられたメアリー皇太后は、娘を人目に付かない辺鄙な修道院に隠し、5歳まで育てた後、密かにフランスへと落ち延びさせた。

引き裂かれるようにスコットランドの海岸を離れる船に向かって皇太后は涙した。

甲板では幼いメアリーが母を呼んで泣き叫んでいた。

フランスで待っていたのは、形式的に婚約を交わしていた1歳年下のフランソワ皇太子と、その両親であるフランス国王夫妻だった。

王妃のカトリーヌ・ド・メディチは 10人もの王子王女を生みながらも実権は夫の愛人であるディアンヌ・ド.ポワティエに握られていた。幸いにもカトリーヌは、メアリーを気に入って可愛がっていた。

宮中にはメアリーの母方の叔父であるフランソワとシャルルのギーズ家の兄弟が権力をふるっていた。

メアリーはカトリーヌや叔父たちに見守られてフランス人として成長し、1558年4月28日、パリのノートルダム寺院で華やかな結婚式をあげた。

15歳になったばかりのメアリーは、宝石を散らした純白のドレスを身にまとい、歓呼の声の中、ノートルダム寺院へ入場した。

それから一年半後、義父にあたるフランス王アンリ2世は、騎馬試合中の事故で急死。

皇太子だった夫フランソワがフランソワ2世として即位した。妻のメアリーはフランス王妃である。

ついにメアリーは、ブリテン島の一部を含む広大なフランス王国の女主人となったのである。

故国スコットランドは領土の一部に過ぎなかった。

1543年生まれのフランソワは、まだ17歳。

生まれつき虚弱な体質だった。アデノイドがあり、年中耳が腫れ、呼吸困難に陥るところを見ると、アレルギー患者で、重度の喘息体質だったのかもしれない。

もし真実喘息であるとするなら、成人に近い患者の発作は、現代でも死ぬ場合がある。

そしてアレルギー患者は耳や鼻に炎症が起きやすい。

1560年11月、フランソワは持病であった耳の化膿が悪化し、高熱を発するのと同時に呼吸困難に陥った。

18日間に及ぶメアリーの看護の甲斐もなく、その年の12月8日、ついに帰らぬ人となったのである。

「森や野や どこにいようとも

明け方か夕暮れか いつだろうとも

心は絶えず悲しみにくれ

眠ろうとする枕元に押し寄せる この空しさ

一人ベッドにいても、あの人のぬくもりを感じる

働く時も休む時も、傍らにあの人を感じている。

(メアリー/亡き夫に捧げる挽歌)」

同じ年の6月、故国の母メアリー皇太后も、娘の身を案じながら死去していた。

周囲では、本人の意向を無視して、早々に再婚相手探しが始まった。

メアリーは義弟で、王位を継いだシャルル9世の求婚を拒み、フランスでのんびり未亡人生活を送る気ままさも拒否する。そして、あの争いと嫉妬渦巻く荒廃した故国へ、スコットランドへ帰る道を選ぶのだった。

その頃からメアリーは、自分の紋章に、英国王家の獅子紋を入れるようになる。

この行為は明らかなエリザベスへの挑発行為だった。後世の人間は、それを見て「愚か」だと笑うけれど、果たして一笑に伏すことができるだろうか。

思えば、英国側の拉致を恐れて、国内と転々と逃げ隠れした幼少時代だった。

そして5歳の時、母と引き離され、逃げるようにフランスに渡った。

祖父を、父を、屈辱のうちに死に追いやり、故国を踏みにじった英国。

そんな憎き英国に対し、復讐心があったのではなかろうか。

まして今の女王は、あの宿敵ヘンリー8世の庶子の娘エリザベスである。

正当なチューダーの血を引くメアリーが王位を望んでも、不思議ではなかった。

1561年、メアリーはスコットランドへ帰国する。

メアリーは一応エリザベスに英国近海を通過する旨を知らせたが、エリザベスの側はそれをそっけなく無視した。

7月20日、メアリーは英国側の悪意を知りながら、カレー港へと出発する。

「どのような結果になろうとも、私は旅立ちます。」

約一月後の8月14日、ついにメアリーを乗せた船は港を離れた。

甲板に立つメアリーは遥かに遠ざかる岸を眺めながら、激しく泣いた。

「アデュー、フランス!もう二度と見ることはないでしょう。」

フランス語の「アデュー」は単なる「さようなら」ではない。

決別を表す言葉である。メアリーは、第二の故郷であるフランスに二度と帰らない決意であった。

ユーロスターでドーバー海峡を越え、南部英国に入ったとたん、それまでの清澄なフランスの陽光は消え、にわかにどんよりとした北国の空気に包まれる。

21世紀でさえそうなのだから、ましてや16世紀、英国よりさらに北のスコットランドはフランスとの落差は大きかったはずである。5日の航海の後、メアリーが上陸したエジンバラ近郊のリース港は、霧の濃い裏ぶれた漁村だった。

明らかな発展途上国。しかも狂信的なキリスト教原理主義者が跋扈し、隣国からの侵略行為と内部の権力闘争で疲れきったスコットランドは、どことなく現代の中央アフリカや中央アジア諸国を思わせる。

そんな危険な場所へ、世間知らずのお姫様が復讐心に燃え飛び込んでいって万事が解決するとしたら、それはフィクションの世界だけである。

現実にメアリーを待っていたのは、呵責の無い男同士の権力闘争と、ピューリタンの女性蔑視、英国側の悪意であった。

しかし、鳴りもの入りで帰国したメアリーを待っていたのは、奇妙な「平和」だった。

実権はすべてメアリーの異母兄のマリ伯爵ジェームス・スチュワートが握っていた。

彼は父のジェームス5世が政略上やむおえない理由でフランスから王妃を迎えるために、別れた恋人/アースキン家の姫君との間に産まれた子であった。

そして王妃のメアリー・ド・ギーズも、政略のために幼い息子を置いて異国へ嫁いで来た身であった。

思えば、悲しい運命のカップルだった。したがって、メアリーもその母親も、マリ伯を差別していなかった。

しかしマリ伯爵は違っていた。

(メアリーとその母親さえいなければ・・・父が母と正式に結婚していれば俺が国王になれたはずなのだ。)

その思いが常に黒い淀みとなって胸中に眠っていた。

そうとも知らず、メアリーは政治を兄にまかせ、自身は「象徴女王」として敬われつつ、ゴルフだ賭け事だと遊びほうけていた。英国のエリザベスの向ける敵意も、まだ表面化することもなく、のどかに「お姉様」「妹よ」などど、社交辞令の並んだ文通が続いていた。 そうこうしているうちに、メアリーの周辺には無気味な事件が起きはじめる。

メアリーと関わった男はことごとく破滅するという宿命の始まりだった。

フランス人詩人のシャトラールは、戯れにメアリーがキスをして以来 ストーカーとなり、二度までも寝室に忍び込んで犯そうとしたため、メアリーの目の前で斬り殺された。

アラン伯爵はメアリーと結婚するという妄想に取り付かれて発狂し、生涯幽閉されて終わった。

「そろそろ身を固めたらどうですか?」

マリ伯は、それとなく探りを入れてみた。マリ伯にしてみれば、異母妹がさっさと遠くに嫁いでくれれば厄介払いになる。メアリー自身は、スペイン皇太子との再婚話に少々乗り気であったが、それを聞き付けたエリザベスが、ただちに介入した。

「英国との友好が保ちたければ、英国貴族から夫を選びなさい」

そして自分の愛人であるロバート・ダッドリーとの縁談を持ちかけた。

エリザベスにしてみれば、メアリーを臣従させることができるのと同時に、長年連れ添いながらも、ついに報いることができなかったダッドリーを「女王の夫」にしてやることができる良い機会であった。

しかし、メアリーはきっぱりと拒絶した。そのかわり、従兄弟にあたる4歳年下のやんちゃな青年を再婚相手に選んだ。

(つづく)

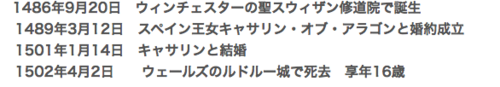

皇太子アーサー・チューダー(ヘンリー8世の兄)Arthur・Tudor [チューダー王朝の国王たち]

もともと敵対していたランカスター系のチューダー家の王と、ヨーク家の王女エリザベスの結婚は薔薇戦争の終結を意味するものとして歓迎されたが、後継者が生まれたことで、平和はより堅固なものとなった。

アーサーが生まれたウィンチェスターという町は、「アーサー王と円卓の騎士」の円卓があった、とされる町である。長男がアーサー王ゆかりの町で生まれたというので、「アーサー」と名付けたという。

一説によれば、「生まれてくる後継者を神格化するために」ヘンリー7世が、わざわざ産所をウィンチェスターに選んだ、ともいう。

アーサーはわずか3歳で、一歳年長のスペイン王女キャサリンと婚約する。

国を統一したスペイン女王イザベラが「おチビちゃん(ミ・ベケーニャ)」と読んで鍾愛した末娘である。

スペイン王国もまた、アラゴンとカスティーリアという、2つの国が合併してできたばかりの新興国家だった。

しかし、両国の利害は最初から対立した。ヘンリー7世は、スペインに対して、予想の四倍もの持参金15万クラウンをふっかけ、スペイン側は英国にフランスへの出兵を要請した。

両者の欲は外交努力によって曖昧なまま、婚約が先行された。1499年と1500年、二度に渡ってアーサー王子はキャサリンを妻にする、といって代理人を通しての仮結婚を行った。

1501年10月2日、キャサリン王女がプリマス港に上陸した。

花嫁行列は長引き、一ヶ月経ってもロンドンにつかなかった。痺れをきらしたヘンリー7世とアーサー王子は、ロンドンから40キロほど離れたドグマースフィールドまでお忍びで出かけていって、未来の花嫁と体面した。

同年11月12日、ようやくキャサリン、ロンドンに到着。

花嫁側の華麗なパレードは、ロンドン側の壮麗なページェントで出迎えられた。

2日後、アーサーとキャサリンは聖ポール大聖堂で挙式をあげた。

12月2日、アーサーは皇太子として、ウェールズのルドルー城へ向かった。

新妻キャサリンも同行した。まだ一度も肉体関係のない、形ばかりの夫婦だった。

翌年の3月、アーサーは急な発熱に取り憑かれる。もともと病弱だったアーサーは、生死の境を彷徨った。

キャサリンも必死で看病に明け暮れたが、疲労と感染のために、倒れた。

1502年4月2日、アーサーは高熱のために息を引き取った。

悲しみの中、キャサリンだけは回復し、ロンドンに帰還した。

アーサーとキャサリンが性的関係のない夫婦だったことは、その後、スペイン側が「形式的な結婚だった」として、残りの持参金の支払いを渋ったことからも推測できる。

アーサーの死後は、実弟にあたるヘンリーが「ヘンリー8世」として父の跡を継ぎ、キャサリンはヘンリーに見初められ、恋愛結婚をして王妃に迎えられる。しかしヘンリーが心変わりした時、キャサリンは「兄の妻だったから聖書の教えに反する」として、強制的に離婚されてしまう。

未来の妻キャサリンが故国にいた頃、ラテン語で送った手紙に見られる優しさ、線の細い顔立ち・・・もし実弟のヘンリーではなく、アーサーが天寿を全うしていたら、王位についていたら、英国の歴史はどうなっていただろうか。

参考資料/

The Tudor place Jorge H. Castelli

薔薇の冠 石井美樹子 朝日新聞社

イサベル女王の栄光と悲劇 小西章子 鎌倉書房

英国女王メアリー1世Part3(ヘンリー8世第1王女)Queen Mary 1 [チューダー王朝の国王たち]

ウェストミンスター大聖堂図書館蔵

エリザベスにあってメアリーに決定的に欠けていたのは、自分の本音を巧みに隠す政治的手腕だった。

メアリーは常に必死であった。まるで努力によって全てが解決するかのように、正面からぶつかって行く以外に術を持たなかった。計算も取引も陰謀も、無縁だった。

もし一流の政治家であるなら、狂信的プロテスタントとの戦いにおいて、決して相手を安直には殺さなかったに違いない。屈服させ屈辱を与えて、政治的に葬り去るか、反逆者としてタイバーンの処刑場で八つ裂きにしただろう。反逆であれば、かならず民衆はメアリーの側に立つ。なぜならこの時代、王政はまだ、自然現象と同じく絶対的なものだったのだから。

ヘンリー7世やヘンリー8世が、あれだけ多くの人間を「殺して」おきながら、政治的に安定していたのは、巧みに相手に「反逆」のレッテルを貼ったからである。

しかしスペイン人を夫に持ったメアリーが、プロテスタントを正面から迫害すれば、あたかも政敵が外国に対する独立性の証であるかのように、愛国心を煽る結果となる。

本来ならば政敵を殉教者として、神格化させる事だけは避けねばならなかった。現にエリザベスは多くのカトリック信者を迫害したが、虐殺したのは明白な反逆者と庶民であって、その他はわざと生かしておいて、屈辱を与えている。

アイルランドの反乱が終結したのも、指導者のオニールを「殺した」からではなく、政治的に失脚させたからである。

また、英国国教会は独立派ピューリタンを激しく迫害したが、その手段は派手な処刑ではなく、公職からの全面的追放と賎民のレッテルという、陰湿かつ効果的な方法だった。

1555年10月16日、ラティマーとリドリーが火刑に処せられたが、ラティマーは同じ杭に縛り付けられているリドリーに向かって「今日この良き日、我々は英国の燃えるロウソクとなるのです」と言い、絶命するまで神を賛美した。

一方1556年3月21日、クランマーが火刑にされた時には、いったんはカトリックに転向しておきながら、最終的に死を避けられないと悟った彼は、「転向の書類にサインしたのは、この手が裏切ったからだ」と叫び、迫り来る炎の中に右手を突っ込んだ。

それらの光景を、民衆は民族的英雄のように、熱狂しながら見守った。

狂信的プロテスタントのジョン・フォックスは、著書「殉教者列伝」の中で、その時の情景をうれしそうに「After he had stroked his face with his hands, and as it were bathed them a little in the fire, he soon died, as it appeared, with very little pain.

(彼の顔が手で打たれた後、小さな炎に包まれ、微かな苦しみのうちに速攻死んだ)」

と、書き残している。

メアリーはわざわざ仇敵をヒーローにしてしまった。

死ぬことで自分の熱狂的信仰心をアピールしたい狂人に、格好の舞台を用意したのだ。

プロテスタントへの迫害が強まるにつれ、国民は王妹エリザベスの到来を期待した。

いつしかエリザベスはメアリーのライバルと見なされていた。

カトリック国樹立の夢はますます遠ざかった。

エリザベスに対する疑念と愛情は、常にメアリーを苦しめてきた。

ワイアットの反乱時、ジェーン・グレイはカトリックへの転向を拒否したので、あっさり処刑することができたが、エリザベスは徹底的に関与を拒否した上に、カトリックともプロテスタントともつかない玉虫色の態度を押し通した。これがヘンリー8世なら、「疑問がある」という点だけで処刑に踏み切ったに違いない。

しかしメアリーは、議会の説得はもとより、自分自身を納得させることさえできなかった。

1554年3月17日、エリザベスをロンドン塔に収監したものの、同年5月19日には解放して、リッチモンドへ移送せざるをえなかった。

メアリーは異母妹をヒステリックに責め、詰問しても、周囲の目を無視してまで殺すことはできなかった。それどころか、心細かったのであろう、フェリペが国を去ると、手をさしのべる事さえあった。肉親の少ないメアリーにとって、エリザベスは宿敵の娘であるのと同時に、たった1人の妹でもあったのだ。

目的のために手段を選ばぬ冷徹さと、周囲を納得させるだけの説得力を持たなかったことが、メアリーの悲劇の源でもあった。

およそチューダー王朝の中で、メアリーほどその人格を否定され、侮辱され続けた存在はいなかったであろう。 それに比べてエリザベスは、幸運にも自己否定を招くような激しい侮辱は受けなかった。それ故に孤立しても、冷静に自分自身の立場を計算するだけの余裕があった。エリザベスにとって、世界は自分を中心に回っていた。しかし世界から否定されたメアリーには、自殺行為に近い頑強さ以外、己の存在を主張する手段を見出せなかったのである。プロテスタントへの宗教的迫害も、いわば政治的な自殺行為に近かった。

強者の理論がまかり通る中、常にメアリーは弱者の立場に置かれてきた。弱者はその弱さによって同情されることはほとんど無い。むしろ次々利用され、より搾取される対象となるだけである。

そういった意味で、夫フェリペもまた「強者」であった。

1555年8月に妻を見捨てて帰国したままだったフェリペは、そのくせ使者を通じて要求ばかりしてきた。

対フランス戦役に、英国を巻き込むためであった。メアリーはスペイン海軍のために15万ダカートの援助をせざるをえなかった。1557年1月には、さらにスペイン領オランダ防衛のために、6000人の歩兵と600人の騎馬兵の増員を約束した。

彼女は政治よりむしろボランティアに生き甲斐を見いだしていた。貧民街の家々を訪問しては、行政官がきちんと対応しているか確認した。聖金曜日には伝統として、病人の体に触れ、その回復を祈った。

そんなメアリーの肉体を、子宮癌が蝕み始めていた。

1557年3月、フェリペは再びやってきたが、彼の脳裏にはメアリーを利用することしかなかった。

たった4ヶ月留まっただけで、7月には英国から去っていった。

スペインの戦争に巻き込まれた英国は、フランスの攻撃目標となった。1558年1月、フランス軍は大陸に残っていた最後の英国領カレー港を攻撃して陥落させた。ここに至り、メアリーは自分が政治家として最悪だったことを悟った。

「私が死んで解剖したら、心臓の上にカレーの字が見えるでしょう」

メアリーはそう呟いたという。

フェリペは衰弱していく妻を労るどころか、すでに見捨てていた。

メアリーの先が長くないことを見越して、エリザベスを後妻候補に決め、スペイン大使ファリアを派遣してエリザベスにおべんちゃらを囁いた。

その一方でメアリーに対して、早急にエリザベスを後継者に指名するよう催促した。メアリーは拒絶した。 たとえ唯一の王位継承候補であったにせよ、自分で指名だけはしたくなかった。

その年の秋までに癌は悪化し、11月には死期が近づいていた。

寝たきりとなり、ふと意識を取り戻したメアリーは、ベッドの脇で侍女達が泣いているのに気づいた。

「泣かなくていいのよ。私は夢の中で、天使みたいな小さな子供たちに取り囲まれて歌ったり踊ったりしているのを見て、安らぎを与えてもらっていたのだから。」

しかしメアリーは自身も1人涙を流し続けた。事実上夫を失ってしまった事、孤独、何よりも政治家としてカレーを失った事実が最後までメアリーを苦しめた。

1558年11月16日朝7時、メアリーは静かに息を引き取った。

その直後、指輪が抜き取られ、姉の死の知らせを期待して待っているエリザベスのもとへ届けられた。

享年42歳。

メアリーは政治家として不向きであった。むしろ即位しない方が幸せだったのかもしれない。

しかしメアリーを見ていると、その弱者としての生涯に、深い悲哀を感じざるをえない。

「ブラッディ・メアリー」なるあだ名も、ジョン・フォックスらプロテスタントの狂った女性差別主義者達が、勝手に作り上げたイメージに過ぎない。

なぜなら、チューダー王朝の諸王は、いずれもメアリー同様に多数の政敵を葬ってきたのだから。

エリザベス朝の英国国教会の主教たちが、自由と平等を訴える独立派ピューリタンに加えた迫害は、20世紀の歴史家をして「マッカーシーの赤狩り如し」と言わしめ、重臣セシルですら、「スペインの異端審問のようだ」と驚かせるほど熾烈を極めた。独立派の側から見れば、かれらもまた「ブラッディ」と呼ばれるべきであろう。

メアリーは実父からもアン・ブーリンからも、何度も命を狙われた。

その事実を父親本人から聞かされた時、ショックのあまり気を失った。

メアリーが生きながらえたのは、単にアンが暗殺に失敗したからであった。

もしアンが男児を産むことに成功していたら、その時は十中八、九、「王子の安全のため」と称して堂々と処刑したに違いない。事実、アンはキャサリンの死期が迫った時にも娘と対面させなかったばかりか、孤独のうちキャサリンが亡くなった時、ヘンリーと手を取り合って喜び踊っている。

にもかかわらず、アンが殺されるべくして殺された事実をもって過剰に同情している人々を見る時、人間理解の浅薄さと想像力の貧しさに、強い憤りを感じる。

英国国教会側が自らの行動を棚に上げ、メアリーを罵倒する様も、恥知らずと言うべきだろう。

283人もの狂信者たちを焼き滅ぼした炎は、虐げられたメアリーのせめてもの復讐であった。

メアリーはかれらを政治的に葬り去るのではなく、「その手で」殺したかったのだ。

罪なくして追放された母のために。そして自分自身のために。

メアリーは政治家ではなく、迫害され続けた1人の女性だった。

参考資料/

The Tudor place Jorge H. Castelli

Tuder History Lara E. Eakins

Mary Tuder by Elisabeth Lee

Mary Tudor: The Spanish Tudor by H.F.M. Prescott

幽霊のいる英国史 石原孝哉 集英社

女王エリザベス(上下) C・ヒバート 原書房

薔薇の冠 石井美樹子 朝日新聞社

英国女王メアリー1世Part2(ヘンリー8世第1王女)Queen Mary 1 [チューダー王朝の国王たち]

フランス皇太子との縁談も、神聖ローマ皇帝カール5世との縁談も、果ては遠縁にあたるソールズベリー伯爵夫人の子レジナルド・ポールとの縁談さえもぶち壊れた。

その他にもポルトガル王子やフランスのオルレアン公が求婚してきたが、何一つまとまらなかった。

ヘンリー8世は、メアリーの持参金を出し渋ったのみならず、メアリーが夫となる男とともに、英国王位を奪うのではないか、と懸念していたのである。

後にメアリーは、義母のキャサリン・パーにむかって「While my father lives I shell beonly the Lady Mary, the most unhappy lady in Christendom(父が生きている間、私はキリスト教国でもっとも不幸な女・レディ・メアリーでいなければならないのです)」と漏らしている。

1536年5月、アン・ブーリンが処刑されたことで、父と娘は表面的には和解した。

新王妃ジェーン・シーモアの勧めによって、ヘンリーはメアリーと再会した。

「Some of you were desirous that I should put this jewel to death.(何人かは、この宝石であるお前の死を望んでやまなかった)」と語った。

それが前王妃で反逆者のアン・ブーリンである事は言わずもがな、であった。

メアリーは父とアンが自分を殺害しようとしていた、という事実を知り、その場で昏倒したという。

翌年10月、ジェーンは王子エドワードを出産した。

メアリーは新王子エドワードの名付け親として、ハンプトン宮での洗礼式にも参加した。

ジェーンは底意地の悪いアンとは異なり、メアリーを引き立てようと心を砕いた。

真冬、メアリーともども毛皮に身を包み、同じ橇に乗って凍結したテムズの川下りを楽しんだこともあった。

しかしメアリーが恩返しとしてできた事は、出産後わずか10日で亡くなったジェーンのために、喪主としてウィンザー城まで棺に付き添った事だけだった。

メアリーは行き遅れた庶子の王女という中途半端な立場として、宮中に留まっていた。

それはヘンリーの生存中も、異母弟エドワードの治世の間も変わらなかった。

ただ亡き母への思慕と、カトリックの信仰だけが心の支えであった。

メアリーが突如として脚光を浴び始めたのは、エドワードの病が篤く、この先長くないことが鮮明になった時であった。1542年にヘンリー8世が改訂した王位継承順によれば、エドワードの後を次ぐのはメアリーだった。

しかしエドワードは狂信的なプロテスタント信者であり、野心的なノーサンバーランド公は、そこに目をつけた。王の遠縁ジェーン・グレイもまた熱心すぎるほどのプロテスタントであった。

メアリーは熱心なカトリック信者であったが、長年日陰者の立場であったためか、肉親縁者(アン・ブーリンの娘・異母妹エリザベスも含めて)陰 日向なく接したようである。

メアリーの宝石目録の中には、エリザベスから贈られた小さな宝石(my Lady Elizabeth's grace)も含まれていたし、従姉妹のジェーンには、スコットランド皇太后公式訪問のレセプションで着るための、金襴とベルベット製のドレスを贈った。

それに対してジェーンは派手過ぎるといって拒否し、メアリーのミサに参加しては「迷信深い偶像崇拝」といって、声高に非難した。ノーサンバーランド公はそんなジェーンこそ、異母姉メアリーより後継者に相応しいとエドワードに吹き込んだのである。

しかしジェーン本人は、メアリーを出し抜いて即位する気などなかった。ジェーンはあくまで狂信的な「英国国教会」信者であって、平等や民主主義を信条とする独立派ピューリタンではなかった。

いわば王室御用達宗教の信者であればこそ、正当な王位継承法を覆すなど、大それたことを考えるはずもなかった。主役はあくまで野心家ノーサンバーランド公VSメアリーであった。

1553年7月6日にエドワードが息を引き取ると、その3日後には議会においてジェーンが女王である、と宣言され、翌日には戴冠のためにロンドン塔へ移った。

しかしこの決定は、国民はもとよりジェーン自身当惑した。

ノーサンバーランド公は、王の死を伏せてメアリーをおびき出すつもりであったが、事前に察知され、彼女はノーフォークへ逃走した。

ノーフォーク公トマス・ハワードの支持を得て、ケニングホール、フラムリンガム城、ソーストン・ホールを転々とした。その間ノーサンバーランド公側も逆襲に出て、ソーストンを急襲したが、ここでもまたメアリーは間一髪で脱出した。

燃えさかるソーストンの館を眺めながら、「燃えるに任せるがいい。私が権力を握ったら、さらに良い館を建ててやる」と言い放った。

ノーサンバーランド公はメアリーの国外逃亡を阻止するため、港を封鎖したが、海軍はメアリー支持を表明して反乱を起こした。

結局ジェーン・グレイの女王僭称はたったの9日間で終わった。

ジェーンの母サフォーク公妃は家族の慈悲を請い、捕らえられたノーサンバーランド公自身もまた涙ながらに「女王万歳」を口にする有様だった。

サフォーク家は許されたが、当然ながらノーサンバーランド公自身は反逆罪を宣告され、1553年8月23日に処刑された。ジェーンは公爵の息子の嫁という立場もあって、ロンドン塔に監禁された。

7月20日、ノーサンバーランド公が捕らえられたとニュースが流れると、市民らは

「メアリー万歳」を叫びながら帽子を投げ、歓呼の声をあげた。

1553年7月30日、第2王女エリザベスはコルチェスター街道で、ノーフォークから

帰還したメアリー一行を出迎えた。メアリーは昔のように、エリザベスを親戚縁者として扱い、手を取って歓迎の意を述べた。

1553年10月1日、ついにメアリーは初の英国女王として登極した。

その4日後、初めて開かれた議会での議題は、母キャサリンの王妃としての正当性と離婚の撤廃だった。

これは当然の事として受け止められ、ほとんど異論なく通過した。

長い長い、気の遠くなるほど長い道のりだった。メアリーは常に1人で静かに涙を流し、得意な刺繍をし、音楽を演奏して気を紛らわせる、哀れな年増女に過ぎなかった。メアリーはその存在じたい、否定され続けてきた。

今は違う。今メアリーは英国最高の権力者であった。

「復讐」・・その文字が具体的に心に浮かんだか否か、定かではない、

しかしあの懐かしい時代、父と母が仲良く連れ添い、カトリックの素朴な信仰が人々の連帯であった昔に戻るという夢が、目の前のプロテスタント達の利害と真っ向から衝突するのなら、それこそがメアリーの用意した壮大なる「復讐」であった。

メアリーの意図を薄々察していたカール5世は、駐英大使シモン・ルナールを通じて急激なプロテスタントへの迫害は、スペインの立場を悪くするので控えるよう、忠告してきた。

それを受けて即位直前の8月12日には、女王は国民が良きカトリック信者に戻ることを望んではいても、強制するつもりはない、と宣言していた。

が、しかし即位した今となっては、いちいち反カトリックのデモを繰り返す狂信者の群は目障りであった。

政治家として、粛正する必要に迫られていた。問題なのは、メアリーの選んだ「手段」であった。

メアリーは忠実な配下であったソールズベリー伯爵夫人の遺児で、ローマへ亡命していたレジナルド・ポールを法王特使に任命する一方、ウスター主教ヒュー・ラティマーやロチェスター主教ニコラス・リドリー、カンタベリー大主教トマス・クランマーらをロンドン塔へ投獄した。ラティマーやリドリーはエドワード治世下で出世した人物であり、クランマーに至っては、母キャサリン王妃追放に一役買った仇敵であった。

メアリーは英国国教会を筆頭とするプロテスタントが、単なる宗教ではなく、愛国主義と密接な関係にあることを見落としていた。メアリー自身も母から受け継いだスペインの血を意識していて、結婚するなら、英国人ではなく、母の実家であるスペイン・オーストリア王家の王子を希望していた。

そしてプランタジュネット家の血を引く王族コートニーの求婚を退け、カール5世の息子11歳も年下のフェリペを選んだ。フェリペを選んだ事は、英国国教会ではなく、カトリックを選ぶ事をも意味していた。

ここにいたり、メアリーと英国の関係は、目に見えない民族紛争と化した。

案の定、1554年1月末、スペインとの併合に反対する愛国者ワイアットが反乱を起こした。メアリーはギルド・ホールに赴き、市民代表に向かって自分が女王であることを力説することで、女王が「国民の象徴」と意識させることに成功し、反乱は尻つぼみに終わった。

1554年3月、メアリーはフェリペ代理のエグモンドを通して仮結婚を行った。

花婿本人は7月になって英国に到着し、2人はウィンチェスターで初めて対面した。

27歳のフェリペはほっそりとした小柄な男で、小さな青い瞳と茶色い髪の持ち主だった。

一方のメアリーは、ベネチア大使ミチェイリの記録によれば「声は大きく野太い」38歳という年齢よりも老けて見える、中年女であった。近視なので、人の顔を見るとき睨む癖があった。

メアリーにとっては最初で最後の恋人であるのと同時に、初めて持つはずの家庭生活だった。

夜明けから深夜まで多忙な日々の中で、メアリーはフェリペと食事を共にし、その合間に得意のリュートを奏でて見せた。

その年の11月、メアリーは妊娠したと思いこんだ。だが翌年の5月には、それがただの思いこみに過ぎなかったことが判明した。侍女たちもまた、女王は最初から妊娠などしていなかった、と証言した。

そして8月29日、フェリペは帰国してしまった。

(妊娠などしていなかった。私には何も残されていない・・・)

涙を流しながらフェリペを見送ったメアリーの胸には、どうしようもない虚無感が根を下ろしたに違いない。

夢見ていた家庭生活の現実とのギャップと孤独感が、メアリーと狂信的プロテスタントとの戦いを加速させていった。

参考資料/

The Tudor place Jorge H. Castelli

Tuder History Lara E. Eakins

Mary Tuder by Elisabeth Lee

Mary Tudor: The Spanish Tudor by H.F.M. Prescott

幽霊のいる英国史 石原孝哉 集英社

女王エリザベス(上下) C・ヒバート 原書房

薔薇の冠 石井美樹子 朝日新聞社

英国女王メアリー1世Part1(ヘンリー8世第1王女)Queen Mary 1 [チューダー王朝の国王たち]

1516年2月18日、グリニッジ宮で誕生

1553年11月30日、ウェストミンスター寺院にて戴冠

1558年11月17日、セントジェームス宮にて崩御 享年42歳

全てが因果関係にあって、偶然や確率という発想の許されない世界は息苦しい。

しかしチューダー王朝の人々が生きていたのは、まさにそういった世界であった。

ヘンリー8世と最初の妻キャサリンは、習慣性流産に苦しめられていた。

2回は出産したものの、新生児は半年と生きていなかった。

当時の感覚から言えば、それは何らかの「罰」だった。

では「罰」とは何か。それはキャサリンが以前ヘンリーの兄アーサーの妻だったからだ。

旧約聖書のレビ記には「汝、兄弟の妻を娶るなかれ。2人は子無きままだろう」という呪いにも似た記述があった。

1516年2月18日、キャサリンは最初で最後の健康な子供を産んだ。

父方の叔母・サフォーク公妃メアリーにちなんで、「メアリー」と名付けられた。

それは皮肉にも、聖書の記述が迷信であったことを裏付けるものだった。

当初ヘンリーは、自分によく似た赤褐色の髪の、母親譲りの灰色の瞳をした娘を「The Greatest Pearl in the Kingdom(王国で最も素晴らしい真珠)」と呼んで溺愛した。

メアリーはそのシンボル・カラーの青と、チューダー王朝のシンボル・カラーの緑の服を着た侍女達に取り囲まれ、「メアリー内親王家」の女主人として君臨していた。

音楽の才能があり、バージナルを奏でることもできれば、自ら作曲もしたという。

そんな幸せに陰りが見え始めたのは、1520年代終わり、メアリーが10代に入ってからだった。

ヘンリーは愛人のアン・ブーリンと再婚したいがために、キャサリンを追い出す口実として、レビ記の記述を悪用した。ヘンリーの主張によれば、キャサリンが男子を産めなかったのは、天罰だった。

キャサリンを追放して、アン・ブーリンが王妃となり、第2王女エリザベスが誕生すると、メアリーは内親王の称号を剥奪された。

メアリーは父に宛てて「私は両親の結婚が正当なものであったと信じています。そうでなかったと主張することは、神の怒りを買うでしょう。それ以外は、私は父上の従順な娘です」と書き送った。

それに対してヘンリーは「横柄にも、内親王の称号を僭称している」と、答えただけだった。

新王妃アン・ブーリンはノーフォーク公を派遣して、「これから新王女エリザベスのもとで働かせるつもりだから、身の回りの物をまとめるのに30分の猶予をやる」と言ってよこした。

メアリーはアンによって母に手紙を書くことも禁じられ、宝石は没収、アンの叔母のシェルトン夫人の監視下、暴力をふるわれる事すらあったらしい。

そんな孤立無援の中でも、メアリーは母を信じて気丈であった。

ノーフォーク公に「新王女に対して敬意を払わないのか」と叱責された時、毅然と「王女は私以外にはおりません。妹としてなら認めましょう」と答えた、という。

後にアンは反逆を問われ、1536年5月、処刑された。

父と娘の相克はその後も続いた。ヘンリーはキャサリンとの結婚が不法なものであったと認めるよう迫ったが、メアリーは死を覚悟の上で拒絶した。

使者であったノーフォーク公は、「自分の娘であったなら、壁に頭を叩きつけて焼き林檎のように潰してやったのに」と、地団駄を踏んだ。

ヘンリーはメアリーを、反逆者としてロンドン塔へ送ることも検討した。

危機を感じた神聖ローマ皇帝カール5世が介入して、説得に当たった。

メアリーは皇帝の立場を考えて、仕方なくキャサリンの王妃の地位を否定する書類にサインせざるをえなかった。時に1536年6月15日、メアリーは20歳になっていた。

(つづく)

参考資料/

The Tudor place Jorge H. Castelli

Tuder History Lara E. Eakins

Mary Tuder by Elisabeth Lee

幽霊のいる英国史 石原孝哉 集英社

女王エリザベス(上下) C・ヒバート 原書房

薔薇の冠 石井美樹子 朝日新聞社