ヘンリー8世の愛人達②メアリー・ブ—リン [ヒロインたちの16世紀 The Heroines]

「聖別された王妃になるより、彼との生活の方が欲しい。夫は私を見捨てたりはしません。」

(メアリー・ブーリンがアン・ブーリンに結婚を反対された時、言い返した言葉

「ロジャー・パーソンズ/リンカシャーの人々の世界」より)

実をいうと、メアリー・ブーリンは、チューダー王朝前半を代表する美女といっても過言ではなかった。

バランスの取れたふっくらした顔、青い瞳、明るいブロンド。どれを取っても、当時の美意識に合っていた。

姉妹のアン・ブーリンの冴えない容姿とは対照的であった。

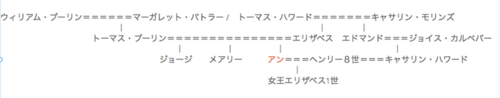

アン・ブーリンは、女王エリザベスの母として有名であるにも関わらず、その出生年ははっきりしていない。1501年という説もあれば、1507年という説もある。最近ではアンの1507年出生説が有力なので、その姉妹のメアリーは当然それより遅い、1508年以降または以前出生という事になる。(一般的には メアリーが姉とされているが、妹という説もある)

2人の兄であるジョージは1503年生まれなので、それ以前ではありえない事になるが、いずれにしても諸説あって、未だに確定していない。

出生年が不明なのは、それだけブーリン一家が些末な貴族だったことの現れではなかろうか。

ともあれ、当時一家は居城であるヒーヴァー城に住んでいた。

メアリーとアンの姉妹はそこで生まれ、育った。1512年父のトーマスが在フランス大使に任命されたため、姉妹もまた父についてフランスへ赴いた。

ここでまた、ブーリン家について謎が生まれてくる。なぜかフランスで、ブルゴーニュ公女マルグレーテのお側付き女官として、部屋までもらったのはメアリー ではなく、アンだったのである。

研究家も「こういった場合は、姉が優先されるのが一般的である」といっている。

英国史研究家の石井美樹子氏は、著書「薔薇の冠」の中で、「メアリーがフランス王妃に嫌われたからではないか」と疑問を呈している。

しかし、これには妥当といえる理由があった。

父トーマスは、1520年、メアリーをウィリアム・キャリーなる24歳の青年に嫁がせてしまったので、独身でフリーの娘はアンだけだったのである。

もともとブーリン家は13世紀まで小作農の家柄であったが、結婚によって領地を増やし、トーマスの父の代で、36もの領地を持つ伯爵家の相続人を妻に迎 え、格段の飛躍を遂げていた。ウィリアム・キャリーは、高位の貴族ではなかったものの、英国王ヘンリー8世の遠縁であり、側近でもあった。

花嫁のメアリー12歳。新郎キャリーは24歳。

当時の英国では、珍しくもない政略結婚である。

あのヘンリー7世の母、マーガレット・ボーフォートも12歳で嫁ぎ、翌年には身ごもり、夫が戦死したと同じ年、わずか14歳でヘンリー7世を産んでいる。

2人の結婚式は、父トーマスが帰国するわずか前に行われた。

その4年後、夫妻の間には長女キャサリンが生まれた。

翌年、ウルジー枢機卿の邸宅/ヨーク・ハウスのパーティーでは、メアリーは妹のアンとともに、深紅のドレスに宝石を飾った白いヘッドドレス姿で、華やかに参加した。

いつ頃、ヘンリー8世がメアリーに目を付けたのかは定かではない。あるいは、夫のウィリアムとの間で、何らかの取引があったのかもしれない。

1525年、メアリーが「ヘンリー」という、ヘンリー8世によく似た男の子を出産する直前、国王から領地を与えられている。しかし、愛人エリザベス・ブラントとの間にできたヘンリー・フィッツロイが国王の庶子として認知され、リッチモンド公の称号が与えられたのに較べて、認知はされなかったようだ。

というのも、その頃ヘンリーは、アン・ブーリンとの結婚を画策していたからである。アンと結婚しようと思っているのに、アンの姉でもある人妻メアリーに子供を産ませた事実が公になっては困るからだ。

1528年、夫ウィリアム・キャリーが亡くなり、メアリーは未亡人となった。

メアリーはすでにヘンリーの愛人として権勢を持っていたアンに、亡夫の姉エリノア・キャリーを聖イーディス修道院長に就任させてくれるよう頼んだ。

と同時に、国王の庶子である息子ヘンリーを、アンを後見人として育てて欲しいと願い出ている。こうした事実からも、メアリーが夫の出世のために、あえてヘンリー8世の求めのままに身を任せたのではないか、と推測する事ができる。

アンは姉メアリーに嫉妬した。昔と違って、美貌の姉は今や独身だった。 アンはさかんにヘンリーに向かって、姉の悪口を書き連ねた手紙を送った。

1534年、メアリーはハンフリー・スタッフォードという、国王付き兵士だった男と再婚した。今度こそ、誰に命令されたわけでも、取引でもない、メアリー自身の意志であった。

しかし、独身のメアリーを政略結婚させるつもりであったブーリン一族は怒った。とりわけすでに王妃になっていたアンは、「平民の義兄」など受け入れるはずもなく、メアリーともども宮中から追い出した。そのお陰で、ブーリン一族が根こそぎ没落した不幸に巻き込まれる恐れから逃れた。

アンが王妃となる代わりに恋人との結婚を諦め、最後には処刑されたのとは対照的に、メアリーは貧しいながらも慎ましく、愛を全うした。

「would rather beg my bread with him than be the greatest queen christened. My husband would not forsake me!"」

「聖別された王妃になるより、彼との生活の方が欲しい。夫は私を見捨てたりはしません。」

(メアリー・ブーリンがアン・ブーリンに結婚を反対された時、言い返した言葉

「ロジャー・パーソンズ/リンカシャーの人々の世界」より)

この言葉は、アンの人生と比較してみると、非常に皮肉に響く。

最初の夫との間に生まれた長女キャサリンは、ヘンリー8世の第4王妃クレーフェのアンに侍女として仕え、やがてノウルズ卿に嫁ぎ、祖母の美貌を受け継いだ美女レティス・ノウルズが誕生した。

この家系からは、名門エセックス伯家が出て、レティスの孫娘フランシスが大名門サマーセット公家に嫁いだことから、21世紀の現代にまで、メアリーの血筋は受け継がれたのである。

アンの血筋がエリザベスの代で途絶えたのとは、対照的である。

参考資料/

Tudor Bastard by Heather Hobden

The Tudor place by Jorge H. Castelli

The Tudor History by Marilee Mongello

薔薇の冠 石井美樹子 朝日新聞社

愛欲のルネサンス④露出狂 [ルネサンス・カルチャー・イン・チューダー]

ブロンツィ—ノ作/フリッツコレクション/NY

ドイツでは「ラッツ」フランスでは「ブラゲッド」、英国では「コッドピース」の名で呼ばれた。

その前の時代、15世紀半ばではすでに、男性は足に密着するタイツにウエストまでしかない短い上着を着ることで、局所を強調する傾向にあった。

1444年のチューリング年代記によれば、「男達もこの時代短い上着をつけていたから、陰部は丸見えだった」あまりにもモッコリしていたために、女性とダンスをしている時など、相手は嫌でもその部分に目がいってしまったという。

やがて自然体でモッコリさせるだけでは飽き足らなくなり、同時に薄いタイツだけでは陰部を保護しきれなくなると、男達は作り物の陰部「ブラゲッド」を下げるようになった。

目立たせるために、服やタイツと違う色の布で作ったブラゲッドに、色とりどりのリボンやレースを飾る方法もあれば、形は実物に似せているが詰め物をして、相当大きく見せる方法もあった。

エッジスハイム年代記によれば、タイツはお尻に食い込んで割れ目がはっきりと見え、前に回ればブラゲッドが「鋭く前方に突き出ていて、テーブルの上にのっかったほど」であった。

「そういう姿で人々は皇帝、国王、領主、紳士、淑女の前に行った」

一方、女性の方も負けずに胸を剥き出しにしていた。

政府は女性の胸丸出しもブラゲッドも取り締まろうとやっきになっていた。

ニュールンベルク市議会の布告によれば

「卑しくも当市の市民たる者は、ズボンの袋を隠さず剥き出しにして、大っぴらにこれ見よがしに下げてはならない。陰部とズボンの袋を隠して、剥き出しにならないように作らせて、身につけなければならない。」

ベルン市では、男が陰部もブラゲッドも露出してはいけない、という法律を、1476年から1487の11年間に6回も改正したが、流行熱が冷めるまで、いっこうに効き目がなかった。

16世紀に入ると、貴族や国王まで、当たり前のものとしてブラゲッドをつけるようになる。

シェークスピアの「ヴェローナの2紳士」は、ヴェローナに住む2人の青年がミラノの大公に仕えるうちに、2人一緒に大公の姫君に一目惚れして、置き去りにされた婚約者が、男装をして追いかけてくるという、ドタバタ劇である。

その第二幕、婚約者ジュリアが男装をしようとするシーンで、こんな会話がある。

英国王ヘンリー8世も、流行に合わせてブラゲッドをつけている。

膝丈の上着の、下の方から袋というより、折りたたんだ帯に近い形で覗かせている。

しかし色はそれほどハデなものではなく、白っぽい上着の色とさほど差違はない。

(下の画像/ブラゲッドをつけたヘンリー8世/ホルバイン作/1536年)

一方1532年頃に書かれたカール5世の肖像画は、密着した短パンとタイツの上に、

カバーをかぶせたようなブラケットがはっきりと見える。

ブラゲッドをつけたカール5世(下の画像)ティツィアーノ作/プラド美術館蔵/1532-1533

一方、このページトップにある1551年作イタリアのロドヴィコ・カッポーニの肖像画

では、真っ黒な上着の間から、白いブラゲットが付きだして見えている。

1550年代に描かれたフィレンツェの肖像画では、なんと小さな子供までつけていたことがわかる。

いかにこの流行がヨーロッパを席巻したかよくわかるが、何とも奇妙な光景である

風俗の歴史 フックス著 光文社

Tudor & Elizabeth portraits